- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- with readers working within the Retail & Leisure industries

- within Corporate/Commercial Law topic(s)

- with Inhouse Counsel

- with readers working within the Retail & Leisure and Law Firm industries

- in United Kingdom

引言

新《公司法》修订并颁布实施后,关于加强对公司债权人利益保护的立法精神已通过此次修订被提升至新的高度。笔者认为,从最高院新发布的《公司法解释(征求意见稿)》(下称"《意见稿》")内容可见,这一精神在《意见稿》中得到了延续甚至继续加强。本文将以债权人向瑕疵股东追责这一具体制度作为切入点,分析《意见稿》在诉讼实操层面会产生哪些变化,以及会带来哪些新的问题,希望引起制定者的重视并加以完善。

对债权人向瑕疵出资股东追责的修改要点

(一)债权人向瑕疵出资股东追责的诉讼基础

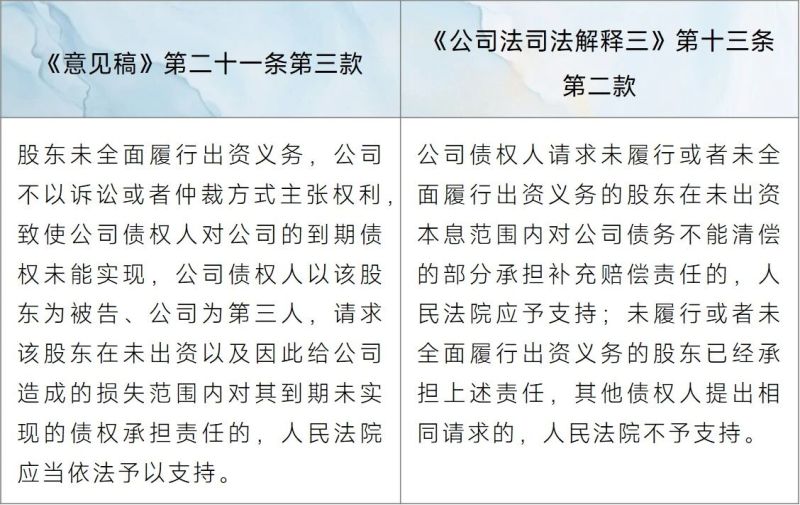

本次《意见稿》公布前,瑕疵出资股东责任承担的相关制度主要规定于《公司法解释三》第十三条(下称"旧规"),其中第一款为公司或其他股东请求权规定,在此不再展开,现就公司债权人如何请求股东承担瑕疵出资责任的新旧规定对比如下:

总体而言,《意见稿》相比旧规有如下重要修改:

1.债权人起诉瑕疵出资股东必须以公司不起诉为前提

旧规中,公司、其他股东起诉瑕疵出资股东和债权人起诉瑕疵出资股东分列于第一款和第二款,两方主体可以分别行使诉权,没有先后顺序要求。《意见稿》增加了"公司不以诉讼或者仲裁方式主张权利"作为债权人行使诉权的前提条件,换言之,公司和债权人的诉权存在先后顺位,如公司已经起诉瑕疵出资股东,债权人无权另行起诉,只能起诉公司索要债权。

2.债权人起诉公司和瑕疵出资股东的诉讼主体地位和先后顺序

旧规中并未规定债权人能否一并起诉还是应分先后起诉公司和瑕疵出资股东的问题,这就造成了当前不同法院在实操层面存在一定程度的混乱。居于主流的法院做法是:债权人应当先起诉公司使到期债权金额得到确认,在对公司申请强制执行未能取得全部回款后,执行终本阶段,再申请法院追加瑕疵出资股东为被执行人;但也有一些案件会根据《公司法解释三》第十三条第二款的规定,直接列公司和瑕疵出资股东为共同被告,要求瑕疵出资股东承担补充赔偿责任,相关案件也有被法院支持的先例。对此,《意见稿》充分体现了保护债权人的司法理念,直接规定"以该股东为被告、公司为第三人",仅从文意理解,似乎债权人可以绕开单独起诉公司的先行步骤,直接起诉股东亦可获得法院支持。

3.瑕疵出资股东的责任范围

旧规规定为"未出资本息范围内",实践中的通行理解是,包含股东应缴未缴出资本金金额+自应缴未缴之日以上述本金按贷款利率(LPR)计算的利息。《意见稿》则修改为"未出资以及因此给公司造成的损失范围内",即包含应缴未缴出资本金+未缴出资给公司造成的损失,至于"损失"金额如何理解和确定,有待司法实践中进一步细化。

4.瑕疵出资股东的责任承担方式

旧规规定为"补充赔偿责任",所以当前司法实践中,不论是针对公司的执行程序中后追加股东,还是公司、股东作为共同被告的案件进入执行程序后,理论上应当先执行公司名下财产,不足部分再执行股东名下财产。《意见稿》中直接删去了上述"补充责任"的规定,且将股东列为被告、公司为第三人,暂不清楚公司作为第三人时是否要判决承担债务,但至少股东作为被告应当承担直接的清偿责任,不再劣后于公司的清偿。

(二)多名债权人起诉顺位冲突的协调问题

旧规中仅在第十三条第二款中规定"未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任,其他债权人提出相同请求的,人民法院不予支持"。显然,如果多名债权人同时在不同法院起诉瑕疵出资股东,瑕疵出资股东向哪一方债权人承担责任,会存在起诉顺位冲突的协调问题。

《意见稿》注意到了这一实操问题,于是在第二十二条非常详尽地列明如下规则:

公司债权人依据前条规定请求股东承担出资责任的,由公司住所地人民法院管辖。两个以上公司债权人以同一股东为被告提起两个以上纠纷案件,由层级较高的人民法院先行审理;同一人民法院受理的,可以合并审理;不能合并审理的,一审开庭在先的案件先行审理。案件先行审理期间,其他案件中止审理。在先审理的案件作出生效裁判后,中止审理的案件以及针对该股东承担出资责任另行提起的其他案件,应当按照生效裁判认定该股东的出资责任,但是当事人有相反证据足以推翻生效裁判认定的事实且需要依法改判的除外。

因追加股东为被执行人产生的执行异议、执行异议之诉案件,由执行法院管辖,相关程序参照前款规定处理。

两个以上公司债权人以同一股东为被告提起两个以上诉讼,当事人申请对该股东采取财产保全措施的,被保全的数额以该股东所应承担的出资责任及承担的损失为限;超出的部分应当采取轮候查封、扣押、冻结方式予以保全。前两款中多个纠纷案件进入执行程序的,由最先采取执行措施的法院执行,并按照执行分配程序依法进行分配。

具体解读如下:

1.诉讼中案件管辖协调

- 债权人起诉瑕疵出资股东时,不再考虑原告所在地、股东所在地或者形成债权债务关系的协议关于管辖的约定,统一由公司住所地法院管辖。

- 同一法院受理的案件可以合并审理,不能合并审理的,一审开庭在先的先审先判。

- 不同级法院受理的一审案件,由层级较高法院先审先判,其他案件中止审理并依照先审生效判决认定责任。

但需要进一步分析的情况是,实践中一般不会出现同一法院受理案件无法合并审理的情形,且由于此条已规定公司住所地法院统一管辖,所以也不会出现同级不同法院分别受理的情形,所以"无法合并审理"实际是指在不同法院执行案件中追加股东产生的执行异议、执行异议之诉程序的审理先后顺序,该条第二款疑似为重复表述,其具体情形尚有待进一步探讨。

2.保全与执行案件的执行顺位

保全程序中,采取的是"顺位查封"原则,此点与现行实操做法保持一致,只是通过司法解释加以明确,并没有需要特别强调的问题。值得注意的是执行分配顺序问题,由于此类案件不存在优先债权人,所以按照执行相关规定,被执行人为自然人时,其他债权人可以请求执行法院向首先执行的法院申请参与分配,首先执行的债权人与其他参与分配债权人的分配利益基本平等,而当被执行人为公司时,首先执行的债权人就拥有了首先分配的权利,所以被执行人的类型决定了分配顺序的本质不同。

《意见稿》在实操中可能存在的新问题以及解决建议

通过上述解读,不难看出《意见稿》对旧规进行颠覆性修改和增强的目的一方面是为了加强对公司外部债权人的保护,另一方面是为了解决目前诉讼、执行案件中大量发生的程序性争议和裁判尺度不一问题,但笔者仔细研读后发现,在解决问题的过程中,《意见稿》可能会带来新的问题。

(一)债权人行使诉权须以公司不起诉为前提时,存在多种解读,可能反而造成实操混乱

《意见稿》第二十一条第三款增加了公司债权人向瑕疵出资股东追责的行权条件,即"公司不以诉讼或者仲裁方式主张权利",公司债权人方有权向瑕疵出资股东起诉追责。

对于这一前提条件的设置,有学者分析认为,立法者本意是从代位权构造的角度出发,尊重债权人直接请求权得以突破公司独立法人人格以及债的相对性的法理基础,在公司怠于行权时方赋予公司债权人之诉讼权利,以期平衡各方利益。但笔者认为,债权人向股东行使诉权与《民法典》代位权的规定存在显著不同,《意见稿》的规定还应考虑得更加周密,以免引发多种解读,反而造成实操混乱。

首先,《意见稿》第二十一条第一款规定的是"公司或者已经足额缴纳出资的其他股东"有权起诉瑕疵出资股东,第三款则仅规定了"公司",起诉主体前后不统一,如果公司未起诉但其他股东起诉瑕疵出资股东,即便其他股东胜诉也并不会增加公司的责任财产从而有助于债权人实现债权,此时是否可以阻却债权人起诉亦将存在争议,建议予以明确。

其次,债权人直接起诉股东显然突破了合同相对性,在债权人与公司确认债权债务关系之前,直接拉股东下水,是否存在打击投资热情之嫌?

再次,在认缴制下,股东享有出资期限利益,但是如果允许债权人绕开公司直接起诉股东,此时只要股东未实缴出资就可以扣上"导致债权人到期债权未能实现"的帽子,并不考虑公司是否有拒绝履行债务的抗辩意见和履行能力,是否存在扩大打击范围之嫌?

最后,再从公司和股东的关系角度而言,与债务人怠于履行到期债权存在多种因素不同,由于公司和股东本就存在关联关系,双方完全可以相互配合。例如,公司为了阻却其他债权人的诉讼,故意起诉股东却并不积极推进诉讼程序和申请强制执行程序,或者故意避重就轻与债权人行权的思路不符,此时该前提条件反而可能成为债权人行使诉权的障碍。

因此,笔者建议,既然要在公司法解释新规中设置类似于代位权的追偿制度,就要不惜笔墨进行细化,既要兼顾股东特别是享有出资期限利益股东的利益,不能造成诉讼泛滥,也要考虑债权人的切实保护,不能反将此规定设置为对债权人行权的障碍。

(二)将股东列为被告并直接承担债务,公司反而列为第三人,欠缺合理性

依照债法的基本原理,债之法律关系只存在于特定权利人和特定义务人之间(债权人与债务人),具有严格的相对性,公司是对其债权人履行义务的直接主体。并且,依照公司法的基本原理,公司具有法人独立人格,享有完整的法人财产权,与股东之间人格、责任相互独立,应以其全部财产对公司的债务承担责任。简而言之,从一般法理论出发,在公司履行债务不能的情形出现之前,债权人无权直接要求公司股东对于公司债务承担责任。

此前的旧规例外地赋予公司债权人向股东追责的权利,是在满足"公司不能清偿债务"及"股东承担补充赔偿责任"的基础之上实现正当化的。然而,《意见稿》第二十一条第三款对此进行了实质修改之后,从文义出发解读,即只要公司债权人对公司的到期债权未能实现,公司债权人便可直接起诉瑕疵出资股东要求其对公司债务承担清偿责任,显然无限加重了股东方的责任,且给股东方造成极大地诉累,如果公司不配合出庭或者不认真应诉,更会导致股东难以就债权债务关系进行实体抗辩的尴尬局面。

此外,《意见稿》没有解答债权人列公司为第三人时可否对公司提出诉讼请求的问题,这就导致债权人在起诉公司还是股东问题上需要面临慎重选择,这可能反而形成债权人行使诉权的掣肘。

因此,笔者建议,第一,可以允许债权人将公司、股东列为共同被告,将公司列为第三人并不妥当;第二,仍应强调股东的"补充责任",执行程序中应对公司和股东区分执行顺序;第三,新规中应增加债权人针对股东滥用诉权时股东一方有权反诉索赔的规定,这样亦可形成反制。

(三)多个债权人争抢执行份额时,《意见稿》可能存在瑕疵

根据《意见稿》第二十二条的有关规定,当有数个债权人请求同一股东承担瑕疵出资责任提起两个以上纠纷案件时,立案在先的案件不一定先审理完毕并进入执行程序,这就会造成现实中出现以下情况:

一种情况是,假设某房地产公司得知债权人已起诉其股东,股东随即安排其下属建筑公司以房地产公司债权人名义直接起诉该股东,如果层级够高或者迅速开庭,即可避开债权人起诉实现先审、先判、先执行,此时真实债权人的利益无从保障。

另一种情况是,由于《意见稿》并未考虑先执行法院不是财产首封法院的问题,先执行法院轮候查封了财产或者因为份额不足根本无法实现财产查封,此时如何执行?

综上所述,笔者的观点是,《意见稿》在贯彻落实新《公司法》加大保护公司债权人利益精神的同时,也要适当兼顾股东方利益,且为了保障债权人实现权益的相关制度切实可行,笔者对该第二十一条、二十二条部分修改内容持保留意见,一方面不应矫枉过正,在新《公司法》适用已经引发巨大争议的情况下过度激进,另一方面在修补程序细节时应当充分考虑实操可行性,避免为了解决问题而产生新一轮问题。

感谢实习生高雪晴对本文做出的贡献。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]